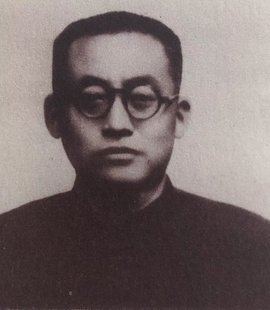

陶行知(1891年10月18日—1946年7月25日),安徽省歙县人。中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一,景星学社社员。

陶行知幼时聪颖好学,6岁启蒙,8岁入经馆。1906年至1908年就读于外国人创办的教会学校歙县崇一学堂,为了激励同学们时刻不要忘记自己是一个中国人,于是挥笔在宿舍的墙壁上写下“我是中国人,要为中国作出一些贡献”的誓言,以此明志。

1908年,十七岁时他考入了杭州广济医学堂。1915年入读美国哥伦比亚大学,师从约翰·杜威攻读教育学博士。1917年秋回国,先后任南京高等师范学校、国立东南大学教授、教务主任等职。1926年起发表了《中华教育改进社改造全国乡村教育宣言》。1929年圣约翰大学授予他荣誉科学博士学位,表彰他为中国教育改造事业作出的贡献。1931年主编《儿童科学丛书》,在上海先后创办“山海工学团”“报童工学团”“晨更工学团”“流浪儿工学团”等。1933年,他与厉麟似等来自政学两界的知名人士在上海发起成立中国教育学会。1935年,在中国共产党“八一宣言”的感召下积极投身抗日救亡运动。1945年当选中国民主同盟中央常委兼教育委员会主任委员。

陶行知先生毕生致力于教育事业,对我国教育的现代化做出了开创性的贡献。创立了完整的教育理论体系,而且进行了大量教育实践。陶行知的教育思想,创新犹如一根金钱,贯串于陶行知教育思想的各个部分。创新在这里指革除不适应时代发展需要的“旧”,创立与社会、历史进步相符的“新”。

陶行知教育思想的创新,也表现在培养目标上。他针对旧教育把培养“人上人”作为目标的现象,指出新教育应培养全面发展的“人中人”。早在他创办南京安徽公学时就为这所学校提出三个教育目标:研究学问,要有科学的精神;改造环境,要有审美的意境;处世应变,要有高尚的道德修养。陶行知以赤子之忱表达的思想和实践,代表了近代中国先进文化的前进方向。